――マンガ家なら、この若さで豪邸が建てられる!

この事実こそが、東京への旅で私が受けた一番の衝撃でした。

「マンガを描くのが好きだから、好きなことを仕事にできるマンガ家になりたい」というマンガ家志望者が多いのではないかと思うのですが、私は「マンガ家なら若くして稼げる」ことに気づいてしまったのです。そのため「墨汁三滴」という肉筆回覧誌に描いたマンガも、商業誌に乗りそうなロボットやジェット機が出てくるような作品ばかりでした。

こんなマンガばかり描いていたせいで、マニア向け雑誌「COM」の鈴木清澄さんという編集者にマンガを見てもらったときには、「キミのマンガには若さがないね」と言われてしまうほどでした。

それでも私は意に介しませんでした。デビューをめざすのは「COM」ではなく、商業雑誌であり、描きたいのは、あくまで大衆向けの娯楽マンガだったからです。

当時は新書判コミックスが人気を集めはじめた頃でしたが、そんな印税の入る単行本を出してもらえるのは、手塚治虫、石ノ森章太郎といったビッグネームのマンガ家だけでした。マンガで稼ごうと思ったら、いくつもの雑誌に掛け持ちで連載を持つ「売れっ子マンガ家」になるしかありません。その売れっ子マンガ家が描いているのは、すべて娯楽マンガでした。

「娯楽」に強いこだわりを持つのは、映画の影響です。ただの娯楽ではなく、「大衆娯楽」といった方がいいかもしれません。

私が小学生のとき、母が日活系の映画館に勤めていたおかげで、顔パスで映画を見ることができました。石原裕次郎、小林旭、赤木圭一郎などが主演する日活アクション映画が全盛の頃で、私は気に入った映画がかかると7日間連続で観にいったものです。

中学から高校にかけても、母の仕事の関係で、市内に3軒あった映画館の招待券をもらうことができ、週に3日は、夜を映画館で過ごすようになりました。当時の映画館は、邦画が3本立て、洋画が2本立てでした。週に8本ほどの映画を毎週見ていたのですから、年間にすると400本ほど見ていたことになります(成人映画は除く(笑))。

中学から高校にかけては、東映のヤクザ映画が大人気でした。文芸映画や恋愛映画よりも、高倉健や鶴田浩二が主演するヤクザ映画の方を好んで見ていました。

日活の無国籍アクションや東映のヤクザ路線のような映画は、プログラムピクチャーと呼ばれていました。週替わりでプログラムどおりに上映される映画だからです。しかも低予算、かつ短期間で制作されるものばかり。「B級映画」と呼ばれることもありました。

私は、こんな映画が好きでした。ストーリーはシンプルで、パターン化されていたため、何十本も見ていると、結末まで読めてしまいます。それでも一定の面白さは保たれていましたし、手練れの職人仕事のような印象まで受けたものです。

少年雑誌でも貸本向けの劇画でも、人気のある作品は、どれも難しくありません。わかりやすくて、何よりもカッコよさや荒っぽさが追求されていました。

そのうえで大事なことは、「量産できること」でした。

この「量産」という点で目標にしていたのが、実は石ノ森章太郎先生でした。初めて石ノ森先生のお宅を訪ねたとき、先生に色紙へのサインをお願いすると、描いてくださったのは「COM」に連載中の『ジュン』でした。石ノ森先生は『マンガ家入門』と『ジュン』でマンガ少年・少女の教祖かカリスマのようになっているところもありました。

でも、私が敬服していた石ノ森先生は、ストーリーマンガからギャグマンガまで、少年マンガ・少女マンガはもちろん幼年マンガから大人マンガまで、パノラママンガも描けば接着剤セメダインの広告マンガまでと、マンガと名前のつく全ジャンルに作品を発表しているマンガ家でした。石ノ森先生は1989年に「萬画家宣言」をしますが、その仕事の幅の広さは60年代の方がバラエティに富んでいたのです。

何でも描く石ノ森先生は、当然のごとく描く枚数も膨大です。

――コンスタントに量産できること。

私はマンガ家の目標をここに置きました。

しかも基本は「大衆娯楽マンガ」です。むずかしいものであってはなりません。絶えず「読者」を意識することも大事になります。読者の求めがあれば、自分を殺すことも必要でしょう。

デビューなど覚束(おぼつか)ない段階から、「売れっ子マンガ家」になった自分を夢想しながらマンガを描いていたのですから、いまにして思えば笑止千万もいいところです。今風にいったら「意識低い系」のマンガ家志望者もいいところでしょう。「COM」の編集者だった鈴木清澄さんに「キミのマンガには若さがない」と言われたのも、しかたのないところです。

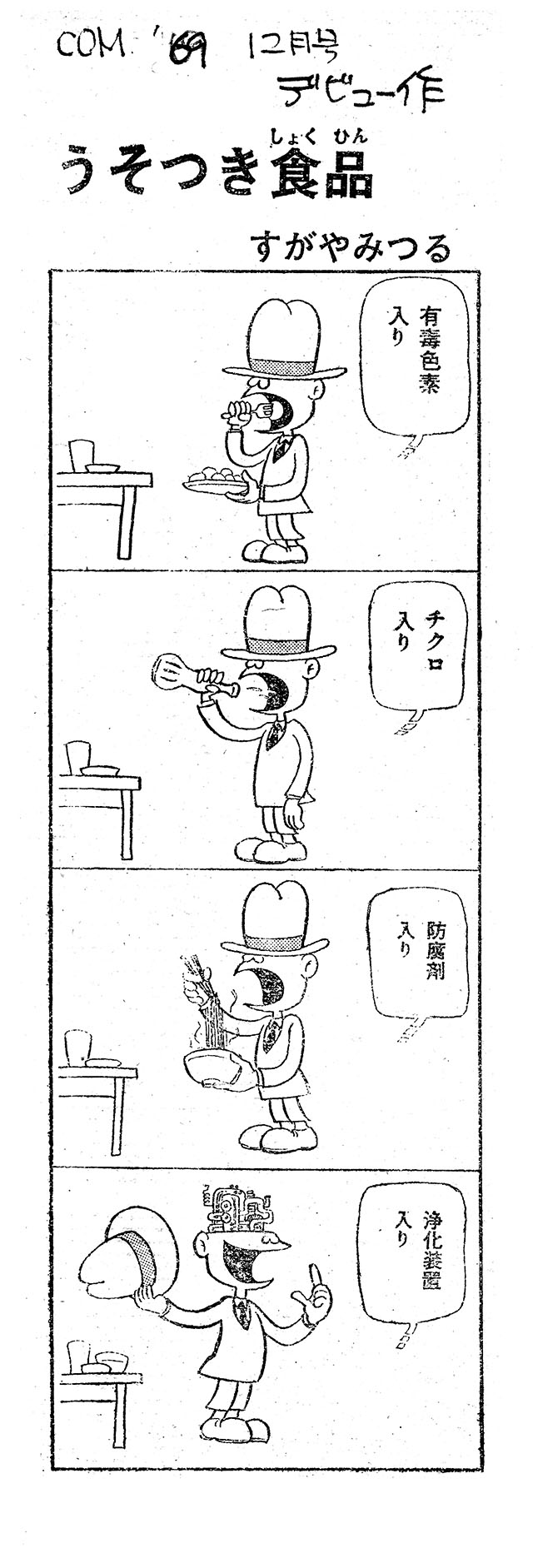

あ、そうだ。実は、私が生まれて初めて原稿料をもらったマンガは、高卒後に勤務した会社に在籍中、そこで描いた4コママンガでした。掲載誌は「COM」(1969年12月号)。在籍していたのは、鈴木さんが独立して興した鈴木プロという編集プロでした。

大衆娯楽マンガをめざしていた私にとって最も縁遠いはずの「COM」にマンガを描いたのは、私のマンガを「若さがない」と批判していた鈴木さんの依頼によるものでした。鈴木さんが執筆していた記事の原稿が間に合わなくなり、ページを埋めるために頼まれて描いたマンガですが、このマンガでも鈴木さんには認められることはなく、その後も、「マンガ家になるのは断念して、編集の仕事に骨を埋めなさい」と言われつづけたものでした。

でも、サラリーマンの編集者では、20代で家を建てられそうにありません。私は、どうしてもマンガ家になりたくて、1年弱で鈴木プロを辞めたのでした。

私がめざしていたマンガは、あくまで大衆向け娯楽マンガでした。そして、一定水準のマンガを量産できる職人のようなマンガ家になりたいと思っていました。その結果、私は、ひそやかに、かつプライドも秘めつつ、「マンガ屋」を自認するようになりました。

このあと私は、ジョージ秋山先生や西谷祥子先生のアシスタントを経て、石森プロで仕事をするようになり、『仮面ライダー』で、あらためてデビューすることになります。そのあたりに興味をお持ちになった方は、拙著『仮面ライダー青春譜』をお読みになってみてください(^_^)。